展示会に出展する目的は、商品やサービスの認知度向上、新規顧客の獲得、既存顧客とのリレーション強化など、企業によってさまざまです。

しかし、どのような目的であれ、展示会で成果を上げるためには効果的な展示会ブースデザインが不可欠です。

来場者の目を引き、足を止めてもらうためには、ブースの位置や形状、装飾、レイアウトなど、多くの要素を戦略的に組み合わせる必要があります。

また、魅力的な空間づくりだけでなく、来場者の導線設計や商談スペースの確保など、実用的な観点からの配慮も重要です。

本記事では、展示会ブースデザインの基本から、効果的なレイアウト、集客のためのポイント、そして効果測定まで、成功のために必要な要素を詳しく解説していきます。

展示会ブースデザインとは

展示会ブースデザインとは、展示会において企業の商品やサービスを効果的に演出し、来場者に対して最大限の訴求効果を生み出すための空間デザインを指します。

展示会ブースのデザインは、出展目的の設定から始まります。

出展では商品の展示準備やパンフレットの発注など、さまざまな業務を同時に進行する必要があるため、ブースのデザインや設計・施工は専門の業者に依頼することが一般的です。

展示会ブースデザインで意識すべき基本的なポイントは以下の4つです。

- ・ブースの位置:人通りの多い場所や広い通路に面した場所が望ましい

- ・ブースの形状:開放感のあるレイアウトで来場者が入りやすい設計

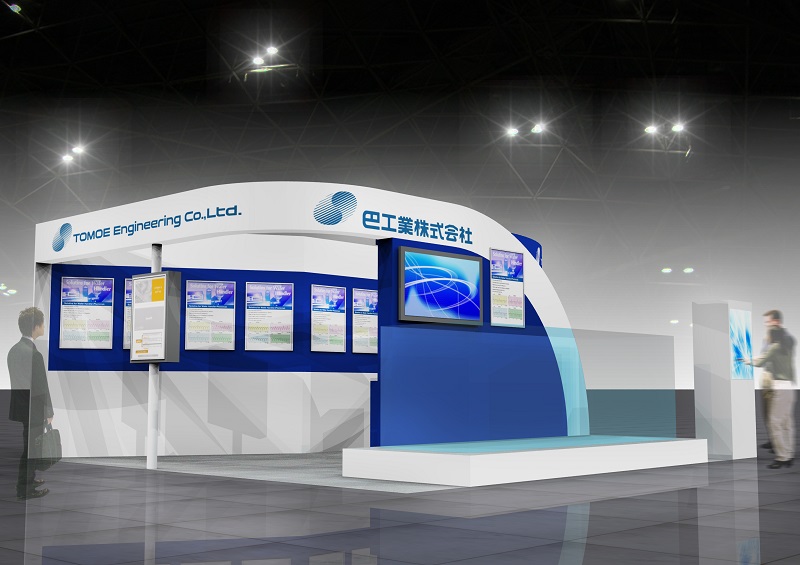

- ・ブースのイメージ:企業やブランドのカラーを基調とした統一感のある装飾

- ・ブースのレイアウト:目的に合わせた効果的な空間構成

これらの要素を適切に組み合わせることで、来場者の興味を引き、立ち寄ってもらえるブースを実現できます。

また、展示会ブースデザインでは、企業や製品、サービスの印象付けも重要な要素となります。

企業のコーポレートカラーやブランドカラーを活かした配色、出展コンセプトに沿った装飾など、一貫性のあるデザインを心がける必要があります。

さらに、展示される製品やサービスをわかりやすく、魅力的に伝えるための工夫も必要です。

製品を単に並べて設置するだけでなく、キャッチコピーや利用シーンの演出を組み合わせることで、より効果的な訴求が可能になります。

展示会ブースデザインで得られる効果

効果的な展示会ブースデザインは、企業のブランド価値向上や商談の成立に大きく貢献します。

ブースデザインを最適化することで、さまざまなビジネス効果を得ることができます。

集客効果

適切な展示会ブースデザインは、多くの来場者を引き寄せる効果があります。

来場者の心を惹きつけ、立ち寄ってみたいと思わせる工夫が、集客の鍵となります。

第一印象は0.3秒で決まるといわれており、遠くからでも理解できるシンプルなデザインが重要です。

具体的には、明るく開放的な空間づくりや、視認性の高いサイン計画が効果的です。

また、来場者の興味を引く展示方法も集客に大きく影響します。

製品やサービスの特徴を視覚的に印象づける工夫や、体験型の展示など、来場者の五感に訴えかけるデザインが求められます。

認知度向上

展示会ブースは、企業のブランドイメージを形成する重要な要素となります。

統一感のあるデザインや、企業カラーを効果的に使用することで、来場者の記憶に残りやすくなります。

とくに重要なのは、企業や製品の世界観を表現することです。

ブースの配色や照明、素材感など、細部までこだわったデザインによって、企業の持つ独自性や強みを効果的に伝えることができます。

展示会では複数の企業が出展するため、他社との差別化も重要です。

独自性のある空間デザインや、印象的な演出により、来場者の印象に残るブースを作ることで、企業の認知度向上につながります。

展示会ブースの種類

展示会ブースは、出展目的や訴求内容によってさまざまなタイプがあります。

それぞれのタイプには特徴があり、企業の目的に合わせて最適な形式を選ぶことが重要です。

商談型の展示ブース

商談型は、具体的な商談や詳しい製品説明を主な目的としたブースです。

製品やサービスについて、より深い対話を必要とする企業や、すでに一定の認知度を持つ企業に適したスタイルです。

このタイプの特徴は、落ち着いた雰囲気で商談ができる空間設計にあります。

パーテーションなどで区切られた商談スペースを確保し、来場者が質問や相談をしやすい環境を整えます。

商談型ブースでは、以下の点に注意して設計を行います。

- ・商談スペースは通路から適度な距離を確保し、周囲の喧騒を軽減

- ・テーブルと椅子の配置は、対話がしやすい角度と距離を考慮

- ・資料やカタログを手元に用意できる収納スペースを確保

- ・照明は落ち着いた雰囲気を演出する電球色を採用

展示型の展示ブース

展示型は、商品を店舗のようにディスプレイし、視覚効果を最大限に活用したブースです。

なるべく多くの来場者に商品を見てもらいたい場合に適しています。

照明や映像などの視覚効果を活用し、商品の魅力を最大限に引き出すデザインが特徴です。

展示型のブースでは、商品の魅力を最大限に引き出すため、人の流れを意識した陳列と、商品の特徴をシンプルに伝えるキャッチコピーなどの配置が成功のポイントとなります。

体験型の展示ブース

体験型は、来場者が商品やサービスを直接体験することで、価値や魅力を体感できるブースです。

実際に製品やサービスを体感できることで、導入後のイメージが具体的になり、来場者の意思決定をサポートできます。

このタイプでは、来場者が立ち寄りやすく、体験スペースと商談スペースを適切に区分けしたレイアウトが求められます。

体験型ブースの設計では、十分な広さを確保し、複数の来場者が快適に過ごせる空間づくりが重要です。

展示会ブースの構造

展示会ブースの構造は、主に木工ブースとシステムブースの2種類に分類されます。

それぞれに特徴があり、予算や目的に応じて選択する必要があります。

木工ブース

木工ブースは、ベニヤなどの木材を土台として組み立て、壁紙やパネルで仕上げを施していく展示ブースです。

展示会においてもっとも一般的に採用される構造で、デザインの自由度が高いことが特徴です。

複雑な形状へのカットやカラーリングが可能で、企業の要望に沿った細部までのこだわりを表現できます。

オリジナリティのある空間を作りたい場合や、企業の世界観を忠実に再現したい場合に適しています。

ただし、システムブースと比べてコストが高くなる傾向があります。

また、製作には準備期間が必要で、撤去時には廃材が出るため、処分方法も事前に検討する必要があります。

システムブース

システムブースは、規格化されたシステム部材を組み立てて構築する展示ブースです。

アルミ製のモジュールや既製のフレーム、パネルなどを再利用する構造が特徴です。

木工ブースと比較して、以下のようなメリットがあります。

- ・コストを抑えられる

- ・製作時間が短い

- ・設置が簡単

- ・環境に優しい

一方で、大きさや形状が既存の部材に限定されるため、デザインの自由度は木工ブースと比べて制約が生じます。

他社との差別化を図る場合は、装飾や照明などで工夫を凝らす必要があります。

展示会ブースデザインで集客する為の5つのポイント

効果的な展示会ブースデザインを実現するためには、以下の5つのポイントに注目する必要があります。

導線設計

効果的な導線設計は、来場者の自然な流れを生み出し、ブースへの集客を高めます。

ブースの形状は、間口を広くとることで開放感が生まれ、来場者が入りやすくなります。

長方形のブースの場合、長辺を入り口にすることで、奥行きが少なくても広く見せることができます。

一方、壁面に囲まれて間口の狭いブースは圧迫感が生まれ、来場者が入りにくさを感じる原因となります。

外からブース内の賑わいが見える状態を作ることも、集客の重要なポイントとなります。

人が集まるブースには、さらに人が集まる傾向があるためです。

入り口付近にパンフレットを置いたり、見えやすい位置で動画を流したりすることで、立ち寄りやすさを演出できます。

ただし、入り口に多くのスタッフを配置すると威圧感を与えてしまうため、想定される来訪者に合わせて人員を調整する必要があります。

商談エリアは展示スペースとは別に設け、静かな環境で打ち合わせができる場所を確保します。

仕切りやパーテーションを活用して個室的な空間を作るなど、プライバシーの確保も来場者が安心して相談するための重要なポイントです。

「入りづらい雰囲気」「静かすぎる」「にぎやかすぎて落ち着かない」「外からの情報が見えない」といった印象は、来場者の足を遠のかせる原因となります。

外から商品やサービスの概要が見え、気軽に立ち寄れる開放的な空間を目指します。

展示物の配置

展示物は「遠くからでも理解できる」ことを基本に配置する必要があります。

メインとなる商品や企業メッセージは、通路から見えやすい位置に設置します。

展示品の数は多すぎず、シンプルにすることが重要です。

一般的に、メイン展示1つとサブ展示2つ程度の構成が、来場者の記憶に残りやすいとされています。

展示物は種類やシーンごとにゾーニングを行い、来場者が理解しやすい配置を心がけます。

また、スタッフが商品説明をしやすい配置にすることも重要です。

パンフレットや配布物は専用のラックを使用し、整然と配置することで清潔感のある印象を与えます。

ストックやノベルティは展示台の下にスペースを設けるなど、目立たない場所での保管を工夫します。

訴求ポイントの明確化

企業や商品の魅力を効果的に伝えるには、訴求ポイントを明確にする必要があります。

情報を詰め込みすぎると、かえって何も伝わらない結果になってしまいます。

キャッチコピーは簡潔で、来場者の共感を得られる内容にすることが重要です。

来場者目線で「どんな人向けか」「何を解決してくれるのか」「他とどう違うのか」を明確に伝えます。

製品やサービスの特徴は、利用シーンの演出や動画による説明を組み合わせることで、より分かりやすく伝えることができます。

展示品の前には、製品の説明文やベネフィットを示す解説パネルを設置します。

文字の書体は統一感を持たせ、とくに印象付けたい言葉やフレーズは色を変えて強調します。

視覚的インパクト

展示会場では、いかに来場者の目を引くかが重要です。

展示会の会場は広く、情報量が多い傾向にあるため、遠くからでも理解できるデザインが必要です。

一番伝えたいことが一目でわかる、シンプルなデザインを心がけます。

配色は3色程度に抑え、シンプルでありながらインパクトのあるデザインを目指します。

展示会のテーマや業界の特性に合わせた、適切な配色選びが重要です。

照明は商品の特性に合わせて選択し、スポットライトなどで展示物を効果的に演出します。

快活で明るい印象を与えたい場合は昼白色や昼光色を選びます。

落ち着いた雰囲気を作りたい場合は電球色を採用し、商品の質感を引き立てます。

大型モニターやLEDディスプレイを活用することで、動きのある視覚表現が可能になります。

映像コンテンツは、商品説明だけでなく、企業の技術力や世界観を表現する手段としても効果的です。

配色が多すぎたり、文字が詰め込まれすぎたりすると、何が主役か分からない複雑な印象になってしまいます。

広い場所にたくさんのブースが集まっている展示会では、一番伝えたいことを決め、的を絞ったデザインで打ち出すことが効果的です。

ブランドとの一貫性

展示会ブースは企業の顔となる空間です。

コーポレートカラーやロゴを効果的に使用し、企業イメージとの一貫性を保つことが重要です。

ブースのデザインテイストは、製品やサービスの特性に合わせて選択します。

例えば、精密機器や情報セキュリティ製品の場合は、信頼感を重視したデザインが効果的です。

ターゲットによって最適なデザインは異なります。

ラグジュアリーな雰囲気が必要な場合もあれば、テクニカルな印象を重視する場合もあります。

展示会のテーマに沿って、ブースの世界観を作り上げることが大切です。

ブースの配色や素材感は、企業ブランドの特徴を反映させながら、来場者が立ち寄りやすい印象を心がけます。

万人に評価されるデザインではなく、ターゲットに刺さるデザインにできると、集客率をグッと高めることができます。

依頼先選びのポイント

展示会ブースの装飾を依頼できる業者は、大きく5つのタイプに分類されます。

それぞれの業者タイプには特徴があり、自社の目的に合わせて最適な業者を選択することが重要です。

中長期的な販促支援を得意とする企画・プランニング会社は、展示会の企画段階からパートナーとして協力し、集客手法の提案も行います。

ビジュアル面での差別化を重視する場合は、デザイン事務所への依頼が効果的です。

コスト調整と高い品質を両立したい場合は、自社で部材や工場を持つ施工専門会社がおすすめです。

広告代理店は、さまざまな業者をパートナーとして持ち、広告全般について支援が可能です。

展示会ブースの装飾業者を選ぶ際は、以下の5つのポイントを確認することが重要です。

- 1.過去の施工事例:業者の得意とする雰囲気や規模感が自社のイメージと一致するか

- 2.施工費用:予算との整合性を確認し、3社程度の相見積もりを取得する

- 3.デザインの提案力:パース(完成予想図)で具体的なイメージを確認する

- 4.対応地域:展示会開催地での施工が可能か、追加費用が発生しないか

- 5.担当者の対応:レスポンスの早さや提案内容から信頼して任せられるか

また、コンペ形式で業者を選定する場合は、提案依頼書(RFP)を用意し、各社に送付します。

なお、コンペ参加費用が発生する場合もあるため、事前に確認が必要です。

展示会出展後の効果測検証

展示会後の効果測定は、出展目的の達成度を判断し、次回の改善につなげるために重要な工程です。

効果測定には、以下のような指標を用いることができます。

訪問者数の把握

まず基本となるのが、ブースへの訪問者数です。

正確な数を把握することは難しいものの、チラシやノベルティの配布数から概算を把握できます。

展示会会場全体の来場者数と比較することで、集客方法に課題がないかを確認できます。

また、訪問者数が増加しているのに名刺交換数が減少している場合は、コンバージョンに課題があることが分かります。

リード(見込み客)数の計測

展示会で獲得した名刺の数は、最も基本的な効果測定の指標となります。

ただし、単純な名刺の枚数だけでなく、有効な見込み客の数を正確に把握することが重要です。

自社の関係者や競合他社の名刺は除外し、実質的な商談可能性のある顧客数を計測します。

展示会では、より多くの名刺を獲得することが、その後の成果へとつながる可能性を高めます。

商談数と受注数の確認

商談数は、展示会を通じて具体的な商談に進んだ件数を指します。

事前に「商談」の定義を明確にし、単なる製品説明や問い合わせと区別して計測します。

受注数は、展示会がきっかけとなって成約に至った件数です。

商材の単価が異なる場合は、受注金額も合わせて測定することが重要です。

ただし、BtoB企業の場合、受注まで中長期的な時間を必要とすることが多いため、展示会後すぐの効果測定を行う際の指標としては判断が難しい場合があります。

LTV(顧客生涯価値)の評価

LTV(Life Time Value:ライフタイムバリュー)は、顧客が自社と取引を開始してから終了するまでの期間にもたらす総利益を表します。

BtoB企業の場合、商談から成約までに時間がかかるため、長期的な視点での評価が重要です。

展示会後の効果測定は、即時的な成果だけでなく、3か月後、半年後など、段階的に実施することで正確な効果把握が可能になります。

ROI(費用対効果)の算出

ROIは、展示会への投資に対してどれだけの効果が得られたかを示す指標です。

ROIの計算式は「出展して得られた利益÷出展に要した費用×100」です。

出展費用には、出展料や設営費用はもちろん、ノベルティの費用、パンフレットの制作費、スタッフ人件費なども含めます。

「利益や効果」を受注額とするならば上記の計算式で費用対効果を簡単に出せますが、それができない場合は他の数値や結果を金額に置き換える必要があります。

例えば、「総投資額に対する総来場者数」「総投資額に対する総商談数」「総投資額に対する総受注数」などが指標となります。

まとめ:成功する展示会ブースデザイン

効果的な展示会ブースデザインは、企業の成長に大きく貢献する重要な戦略です。

ブースデザインを成功させるためには、まず明確な出展目的を設定し、それに基づいた適切な装飾業者の選定が重要です。

展示物の配置や動線、照明など、細部にまでこだわった空間づくりにより、来場者の印象に残るブース作りが可能になります。

また、デザインの効果を最大限に引き出すためには、事前準備から当日の運営、そして事後の効果測定まで、一貫した戦略を持って取り組むことが大切です。

展示会ブースデザインは、単なる装飾ではなく、企業のブランド価値を高め、新たなビジネスチャンスを創出する重要な投資として捉えることが成功への近道となります。

次の展示会では、これらのポイントを意識したブースデザインで、より大きな成果を目指しましょう。